R&D 활동

세부내용

| 제 목 | 혁신의 촉진: R&D 보조금의 차등적 효과 | ||

|---|---|---|---|

| 번역제목 | Promoting Innovation: The Differential Impact of R&D Subsidies | ||

| 저 자 | IMF | 발행기관 | IMF |

| 원문면수 | 41 | 주 제 |

기술/정보화 > R&D 활동 금융/조세 > 정책자금 |

| 원문파일 | |||

|

[개요]

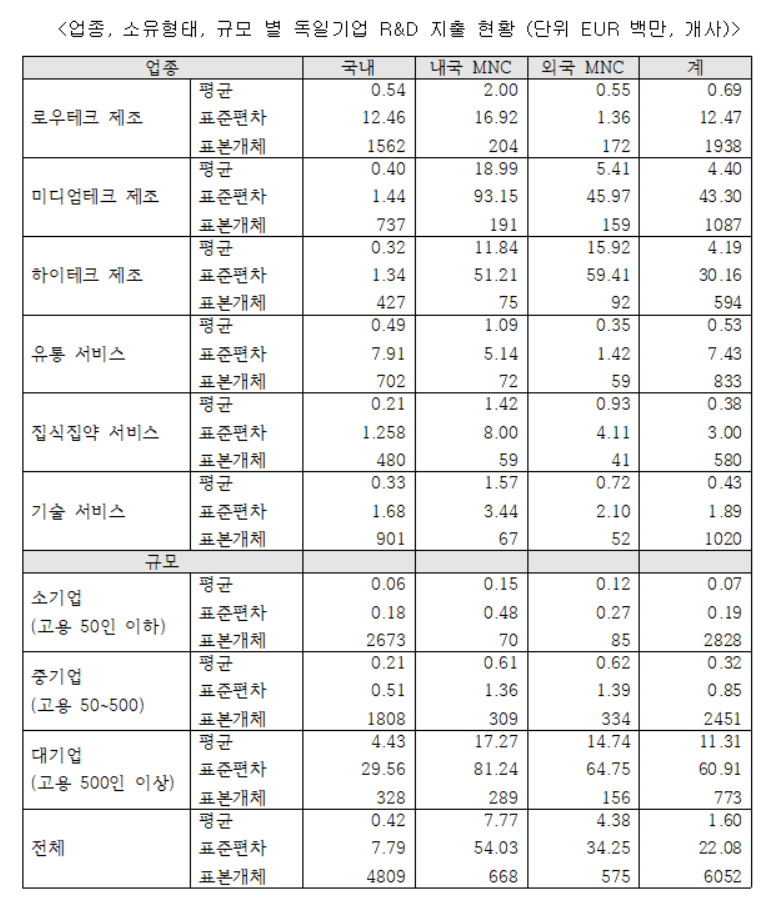

□ R&D 보조금 투입의 차등적 효과 분석 결과, 다양한 결과들이 도출되었으며, 이러한 결과는 희소한 자원을 집중적으로 활용하여 최대한의 효과를 끌어내는데 도움이 될 것 ㅇ 먼저, 보조금 지급은 보조금 수혜를 받지 못한 기업들에 비해서 R&D 지출을 늘리는 효과를 창출하고 보다 활발한 특허출원 활동을 야기 ㅇ R&D 지출 효과는 국내 기업 대비 미디엄테크 및 하이테크 제조업에 소속된 대형 다국적 기업에 더 큰 효과를 냈으며, 로우테크 제조업과 일부 서비스 업종에서는 효과가 저조 ㅇ 특허출원에 대한 보조금 효과는 국내기업 대비 다국적 기업이 높았으며, 미디엄테크 제조업종을 제외하고는 외국 다국적기업이 국내 다국적 기업 대비 더 큰 효과를 창출 ㅇ 한편 기업 규모에 따른 R&D 보조금의 차등적 효과는 미미한 것으로 판명

[주요 내용]

□ (연구의 목적) R&D 보조금 지급의 차등적 효과를 파악하는 것이 목적 ㅇ 각국 정부들마다 다양한 정책 툴을 활용해서 혁신을 촉진하기 위해 노력 중 ㅇ R&D는 혁신 과정의 중요한 요소 - 정부가 R&D를 촉진하기 위해서 활용하는 대표적인 정책 툴이 R&D 보조금 ㅇ 이 같은 맥락에서 각국 정책 당국이 자국이 시행하는 R&D 보조금이 얼마나 효과적인지를 아는 것이 중요 - 소유형태(외국인투자기업 혹은 국내기업), 기업 규모, 업종 등에 따른 차등 효과를 아는 것도 정책 효과를 높이는데 긴요할 것으로 판단 - 이와 같은 차등적 효과를 알 수 있을 경우, 희소한 자원을 집중적으로 활용하여 최대한의 효과를 끌어낼 수 있을 것

□ 본 자료에서는 2000년대 독일의 기업 레벨 데이터를 활용하여 혁신 관련 R&D 보조금 투입과 특허출원 등 성과 간의 상관관계를 추적 ㅇ 특히 외국 다국적기업(multinational companies, MNC), 내국 다국적기업, 국내기업 간에 차등적 효과가 발생하는지, 더 나아가 기업 규모에 따라, 업종별로 차등적 효과가 있는지 등을 검토 ㅇ 실험모델(treatment model)을 활용하여 R&D 효과를 파악 - 즉 만약 보조금이 없었을 경우 기업이 어떻게 혁신활동을 추구했을 것인가와 관련 가상적인 상황을 모델링할 필요 - 본 자료에서는 성향점수매칭(propensity score matching)과 매칭된 샘플에 대해서 회귀분석을 추진함으로써 다양한 기업을 대상으로 관심 대상 파라미터를 추산

□ (실증 결과) 보조금 지급은 R&D 지출을 늘리고 특허출원활동을 활성화 ㅇ 실증적 증거에 따르면 보조금 지급은 보조금을 수혜받지 못하는 기업들에 비해서 R&D 지출을 늘리는 효과를 창출하고 보다 활발한 특허출원활동을 야기 - 실증 결과 R&D 지출 관련 보조금의 효과는 외국 다국적기업과 내국 다국적 기업 간 대체적으로 유사한 효과를 창출 - 그러나 다국적기업과 국내기업 간에는 유의미한 차이점을 발생 ㅇ R&D보조금은 기업 규모에 따른 차등적 효과를 창출하지는 않은 것으로 판명 ㅇ R&D 지출 효과는 국내 기업 대비 미디엄테크 및 하이테크 제조업에 소속된 대형 다국적 기업에 더 큰 효과를 냈으며, 로우테크 제조업과 일부 서비스 업종에서는 효과가 저조 - 특허출원에 대한 보조금 효과는 국내기업 대비 다국적 기업이 높았으며, 흥미롭게도 미디엄테크 제조업종을 제외하고는 외국 다국적기업이 국내 다국적 기업 대비 더 큰 효과를 창출

□ (실증 결과의 해석) 국내 기업 대비 다국적 기업이 특정 업종에서의 R&D 지출과 전업종에서의 특허출원 활동이 활발한 것은 미디엄테크 및 하이테크 업종에서 글로벌 시장 경쟁으로 인해 더욱 많은 혁신이 요구되기 때문으로 풀이 ㅇ 또한 해외 다국적 기업이 국내 다국적 기업 대비 특허 출원활동이 더 활발한 것은 자원을 특허출원 가능한 기술로 보다 효율적으로 투입/배정하거나 혹은 해외에 있는 본사에서 외국 현지시장에서의 혁신을 적극적으로 추구하도록 하기 때문인 것으로 판단 ㅇ 실제로 기술적 변방에서 보다 강력하게 혁신을 추구함으로써 더 많은 특허 출원을 창출하는 것은 다국적기업의 글로벌 네트워크를 통한 지식 스필오버 및 기술 이전의 결과일 가능성도 상존

□ (R&D 지원의 이론적 근거) 경제이론에서는 정부의 기업에 대한 혁신활동 지원과 관련 다음과 같이 정당화 ㅇ 기업은 다양한 시장실패의 경우를 감안하여 R&D에 과소투자하는 경향을 보유하고 있기 때문에, 자원제약은 물론 지식 스필오버와 같은 긍정적 외부성, 불완전한 정보 및 시장 마찰 등으로 사회적으로 최적의 투자 및 혁신을 유도하지 못하는 상황에 함몰 ㅇ 더 나아가 정부가 개입하여 혁신 생태계 관련 시스템 문제에 대처 가능 - 기존 기술에 대한 과도한 집중으로 인한 기술적 록인, 혁신 네트워크 부재 등 - 혁신 네트워크는 혁신이 고립적으로 일어나기 보다는 주변의 기업, 대학, 공공기관 간의 지속적인 상호작용 속에서 일어난다는 점에서 혁신 진작의 필수 요소

□ R&D 프로그램의 효과에 대해서는 논쟁이 있지만, 대다수의 경제 및 경영 논문에서는 혁신 프로그램이 R&D 지출과 특허 등에 긍정적인 영향을 끼치는 것으로 실증 ㅇ 보조금은 기업의 혁신 솔루션의 범위를 좀혀서 연구원 급여 등과 같은 R&D 투입 비용을 확대하거나, 혁신 역량이 뒤떨어지는 기업을 자극하는 효과를 창출 ㅇ 보조금 수혜 기업 입장에서는 R&D 지출을 늘리지는 않고도 R&D를 추진하는 상쇄효과를 발생시키는 경우도 가능하다는 우려 상존(소위 0의 승수효과) - 즉 정부의 보조금을 수령하면서 그만큼의 자원을 R&D로 부터 돌려서 다른 곳에 투입 - 실증결과 부분적인 상쇄효과가 있을 수 있으나, 완전한 상쇄효과는 없는 것으로 판명 ㅇ 기업의 R&D 지원은 특허 등과 같은 혁신 성과에 큰 영향력을 행사 - R&D 보조금은 특허와 벤처 캐피탈 투자 등에 통계적으로 유의미한 영향을 끼쳐서, 다른 방식으로는 재무적으로 불가능한 개념 증명을 가능케 하는 효과를 창출 |

|||

| 같은저자의 최근자료 | |||