기타

세부내용

| 제 목 | 일본, 탈탄소화·에너지 전환이 고용에 미치는 영향 | ||

|---|---|---|---|

| 번역제목 | 脱炭素化・エネルギー転換の雇用へのインパクト | ||

| 저 자 | 日本総合研究所 | 발행기관 | 日本総合研究所 |

| 원문면수 | 12 | 주 제 |

기술/정보화 > 기타 인력/고용 > 기타 |

| 원문파일 | |||

|

[개요]

□ 탈탄소화·에너지 전환이 향후 일본 고용에 어떠한 영향을 미칠 것인지, 어떠한 대응이 요구되는지 검토 o 탈탄소화가 최우선 글로벌 과제로 인식되면서 에너지 가격도 급등하는 가운데 일본에서도 에너지 안보 강화·탈탄소화 움직임이 활발 o 일본은 탄소중립의 ‘공정한 이행(Just Transition)’을 위해 원활한 노동이동을 추진하는 과정에서 필요한 정책 과제로 △실업 없는 노동이동촉진책 추진 △재교육 정책 전개 △취업형태 다양화에 대응한 생활보장시스템 재구축 등을 제시

[주요 내용]

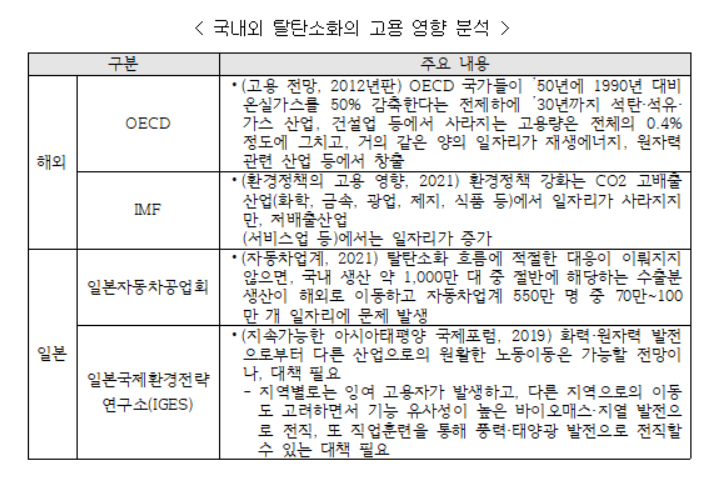

□ 국내외 탈탄소화의 고용 영향 분석에 따르면, 거시적으로는 큰 폭의 고용 감소 가능성은 낮다는 견해가 유력하지만, 미시적·개별 산업 차원에서는 부정적 영향을 무시할 수 없고, 얼마나 원활하게 노동이동을 할 것인가가 과제

o 이와 관련해 에너지 시스템의 전환이 필요하다는 점에서 ’70년대 두 차례의 석유위기 경험이 참고

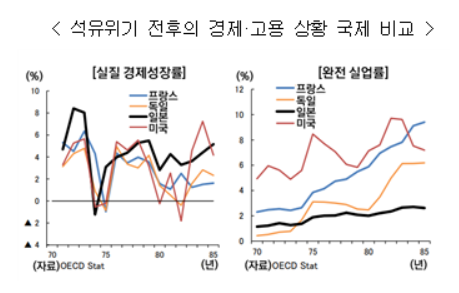

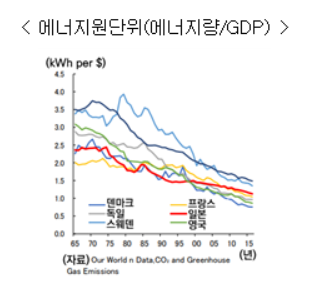

□ 일본 경제는 지난 두 차례의 석유위기*에서 상대적으로 빠르게 위기를 극복 * 1차 석유 위기는 ’73년 10월 OPEC이 원유 고시가격을 17% 인상하면서, 2차는 ’78년 12월 단계적으로 14.5% 인상하면서 시작되었고, 중동 정세와 맞물려 세계 경제위기 초래 o 당시 일본 경제성장률을 보면, 1차 석유위기로 유가가 급등한 ’74년 실질 경제성장률은 마이너스를 기록했다가 이듬해 플러스 성장을 회복, 2차 석유 위기 발생 시에는 경기 감속이 제한적이어서 안정성장 궤도에 빠르게 복귀 o 일본 경제가 당시 상대적으로 위기를 빠르게 극복한 배경에는 에너지 효율이 미국/유럽보다 크게 앞서 개선되었음을 지적

□ 두 차례 석유위기에서 다음과 같은 4가지 교훈을 도출 o 첫째, 에너지 다소비 산업에서의 연구개발 투자를 촉진하고 새로운 에너지 시스템을 전제로 한 기술·사업구조를 구축할 것 - 당시 특히 에너지 효율이 필요했던 에너지 다소비 산업이 쇠퇴하지 않고 기술구조를 전환함으로써 사업구조를 재건 o 둘째, 에너지 전환이 가져올 사회구조 변화가 창출하는 산업구조 전체의 전환을 내다보고 전(全) 산업·기업이 사업구조를 재검토할 것 - 당시 사업·산업구조 전환 시에 사업 다각화를 하려는 움직임이 확산되었고, 많은 기업들이 실제로 경제사회구조 변화에 사업 구조를 적응시키기 위해 비본업 분야로 적극 진출 o 셋째, 고용대책으로는 ‘고용유지책’과 ‘노동이동촉진책’의 적절한 믹스가 중요하다는 점 - 당시에는 단순 고용유지에 그치지 않고, 산업 간·사업 간 노동이동 진행으로 급격한 실업 증가를 방지 - 즉, 우선 긴급 고용대책으로 민관 모두 고용유지 방안을 추진하는 동시에, 사업·산업 구조 전환이 진행됨에 따라 기업 내 직무·직종 전환도 포함해 성장사업 분야로 노동이동을 촉진 o 넷째, 에너지 전환에 따른 경제사회구조 전환에 대응하기 위해 취업 및 가족 형태도 변화했다는 점 - 당시 경제사회 변화에 따라 취업형태가 다양화되고 가족모델도 변화되었는데, 석유위기로 기존 산업의 사업 축소로 인한 노동수요 감소를 잔업시간 단축, 상여금 감액, 임금인상률 억제를 통해 고용조정 압력을 완화 - 한편, 기혼 여성이 임시고용직으로서 일하며 가계 수입을 보충하는 움직임이 확산되고, 이는 당시 확대 중이던 서비스산업의 노동 수요 증가에 부응함으로써 결과적으로 산업구조 전환의 원동력으로 작용

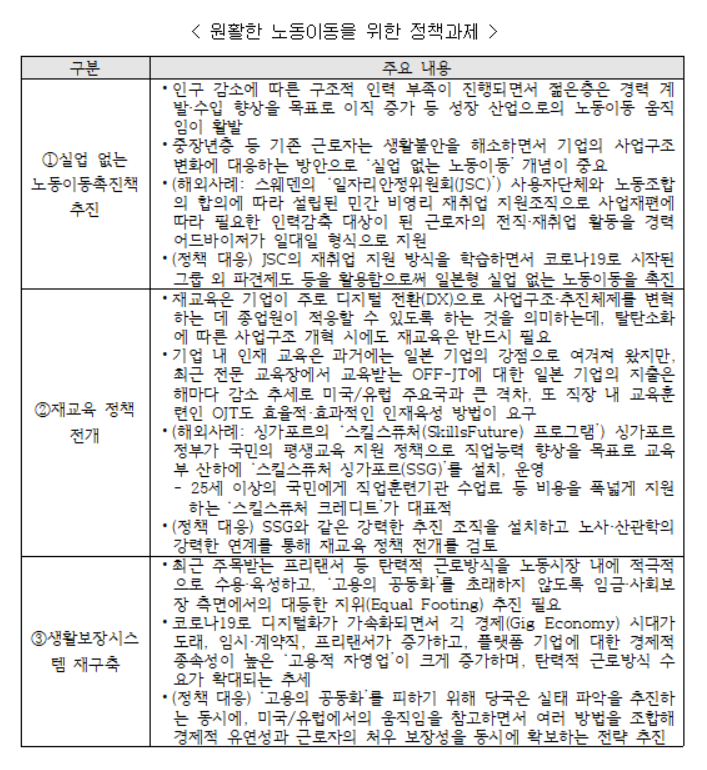

□ 탄소중립의 '공정한 이행' 실현을 위해 향후 일본이 원활한 노동이동 추진 시 필요한 정책과제로 ①실업 없는 노동이동촉진책 추진 ②재교육 정책 전개 ③취업형태 다양화에 대응한 생활보장시스템 재구축 등을 제시

|

|||

| 같은저자의 최근자료 | |||