기본연구

세부내용

| 제 목 | 인구구조 변화대응을 위한 중소기업 지원제도 혁신 방안 | ||

|---|---|---|---|

| 저 자 | 노민선 | 발행기관 | 중소벤처기업연구원 |

| 원문면수 | 113 page | 주 제 | 인력/고용 |

| 원문파일 | 발행일 | 2025-07-31 | |

|

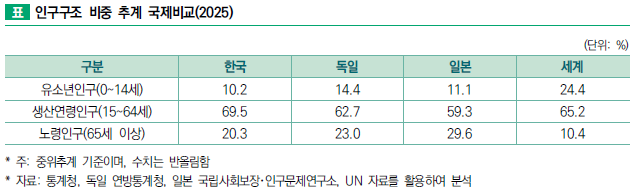

01 인구구조 변화 추이 및 전망 < 인구구조 변화 추이 > ㅇ 총인구는 4,764.5만 명(’02)에서 5,167.3만 명(’22)으로 402.8만 명 증가 ㅇ 유소년인구(0~14세) 비중은 20.4%(’02)에서 11.5%(’22)로 8.9%p 감소 - 2017년에는 독일 대비, 2022년에는 일본 대비 비중이 낮아짐 ㅇ 생산연령인구(15~64세) 비중은 71.7%(’02)에서 71.1%(’22)로 0.6%p 감소 - 2011~2016년까지 73.4%로 정점을 유지하다가 2017년(73.2%)부터 감소하기 시작 ㅇ 노령인구(65세 이상) 비중은 7.9%(’02)에서 17.4%(’22)로 9.5%p 증가 ㅇ 2025년 기준 유소년인구 비중(10.2%)은 주요국 대비 낮고, 생산연령인구 비중(69.5%)은 주요국 대비 높게 나타남 - 독일, 일본 대비 노령인구 비중이 낮지만, 2025년(20.3%)부터 초고령사회 본격화

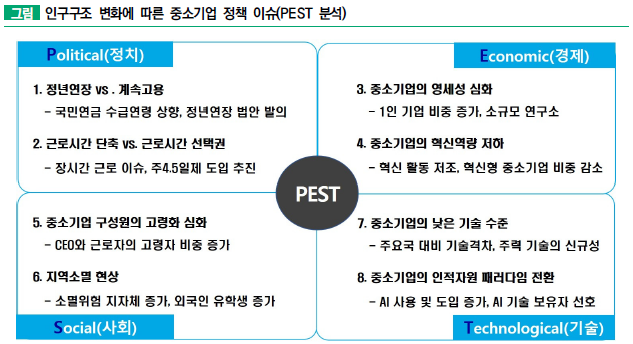

< 인구구조 변화 전망 > ㅇ 총인구는 5,168.5만 명(’25)에서 4,883.5만 명(’45)으로 285만 명 감소 ㅇ 유소년인구(0~14세) 비중은 10.2%(’25)에서 8.1%(’45)로 2.1%p 감소 ㅇ 생산연령인구(15~64세) 비중은 69.5%(’25)에서 54.6%(’45)로 14.9%p 감소 - 2033년에는 세계 평균 대비, 2039년에는 독일 대비 낮아질 것으로 전망 ㅇ 노령인구(65세 이상) 비중은 20.3%(’25)에서 37.3%(’45)로 17.0%p 증가 - 2030년에는 독일 대비, 2043년에는 일본 대비 높아질 것으로 전망 ㅇ 중위연령은 46.7세(’25)에서 56.4세(’45)로 9.7세 증가 02 인구구조 변화 대응 정책 동향 < 국내 정책 동향 > ㅇ 정부는 인구구조 변화 대응을 위해 정책 거버넌스를 정비 - 2019년 4월, 기획재정부 주도로 범정부 ‘인구정책 TF’ 출범 - 2023년 6월, 저출산고령사회위원회 산하 ‘인구정책기획단’ 발족 - 2024년 5월, 저출산고령사회위원회와 한국조세재정연구원은 「인구정책평가센터」를 개소 ㅇ 제22대 국회(’24.5~)는 인구정책 전담부처를 신설하는 내용으로 9개의 「정부조직법」 개정법률안 발의(’25.6.30일 기준) ㅇ 저출산고령사회위원회와 관계부처 합동으로 정부 차원의 대책을 추진 - 2020년 12월, ‘제4차 저출산・고령사회 기본계획(’21~’25)’ 발표 - 2022년 12월, ‘인구구조 변화와 대응 방안’ 발표 - 2024년 6월, ‘저출생 추세 반전을 위한 대책’ 발표 < 해외 정책 동향 > ㅇ (독일) 일률적인 법적 정년을 명시하지 않지만, 공적연금(노령연금) 수급개시 연령을 사실상의 정년 기준(표준 퇴직연령)으로 적용 - 2012년부터 2029년까지 65세인 표준 퇴직연령을 67세까지 단계적으로 상향 조정 ㅇ (일본) 정년연장 등 고용확보조치 의무화 대상 연령은 2025년 4월부터 65세로 상향 되었으며, 노령후생연금 수급 연령과 일치 - 취업기회 확보노력 의무화 대상 연령은 2021년 4월부터 70세로 상향 - 고령자 계속고용을 지원하고 감액임금을 보전하기 위해 ‘고령자고용조성금(사업주 지원)’과 ‘고령자고용계속급부(근로자 지원)’ 사업을 시행 ㅇ (싱가포르) 공적연금(CPF) 수급개시 연령은 2018년부터 65세가 되었으며, 2022년부터 2030년까지 정년은 65세, 재고용 연령은 70세까지 단계적으로 연장 - 재고용 미이행 시 고용지원금(EAP) 지급 의무를 부과하고, 고령자 고용보조금(SEC), 고령근로자 조기도입장려금(SWEAG), 파트타임 재고용 장려금(PTRG) 사업을 시행 03 인구구조 변화에 따른 중소기업 정책 이슈 < 분석 개요 > ㅇ 정치(Political), 경제(Economic), 사회(Social), 기술(Technological) 요인을 중심으로 외부 환경을 구조화하여 8개의 정책 이슈를 도출(PEST 분석) ㅇ 정책 이슈는 제2장과 제3장의 주요 내용과 관련 법률안 및 제21대 대통령의 주요 공약 분석(1단계), 국가승인통계를 활용한 인구구조 변화 관련 주요 지표 분석(2단계), 산-학-연 전문가의 자문(3단계)을 통해 도출 < 분석 결과 > ㅇ 정치적(P) 요인은 정년연장과 계속고용 문제 간의 갈등이 발생하고, 근로시간 단축과 근로시간 선택권 보장 간의 충돌 확인 ㅇ 경제적(E) 요인은 1인 기업 비중이 증가하는 등 중소기업의 영세성이 심화되고, 혁신활동 저조 및 혁신형 중소기업 비중 감소 ㅇ 사회적(S) 요인은 중소기업 CEO와 근로자의 고령화 현상이 심화되고, 비수도권을 중심으로 소멸위험 지방자치단체 수 증가 ㅇ 기술적(T) 요인은 중소기업의 기술 수준이 낮고, AI 사용 및 도입이 늘어나고, AI 기술 보유자를 선호하는 등 중소기업 인적자원관리의 패러다임 전환

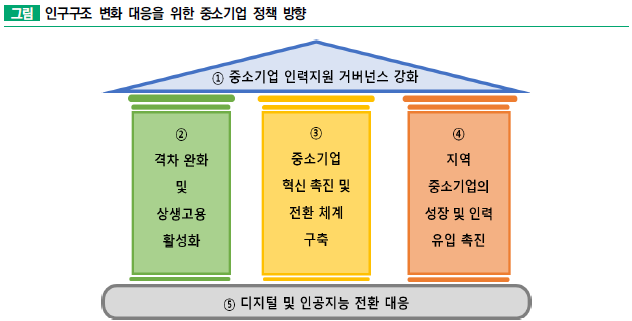

04 중소기업 지원제도 혁신 방안 < 정책 방향 > ㅇ 본 연구에서는 정책 방향으로 ① 중소기업 인력지원 거버넌스 강화, ② 격차 완화 및 상생고용 활성화, ③ 중소기업 혁신 촉진 및 전환 체계 구축, ④ 지역 중소기업의 성장 및 인력유입 촉진, ⑤ 디지털 및 인공지능 전환 대응을 제시함

< 정책 과제 > ㅇ (방향 1) 중소기업 인력지원 거버넌스 강화 - (과제 1) 「정부조직법」 개정 - (과제 2) 「중소기업 인력지원 특별법」 전면 개정 - (과제 3) 중소벤처기업부 內 ‘혁신인재정책국’ 설치 ㅇ (방향 2) 격차 완화 및 상생고용 활성화 - (과제 4) 중소기업의 청년 및 고령 취업자에 대한 지원 확대 * 중소기업 취업자에 대한 소득세 감면 확대, 정년연장 근로자 임금감소 지원금 신설 - (과제 5) 중소기업의 정년연장 도입 및 중장년 고용 촉진 * 고령자 계속고용장려금 지원 기간 및 금액 현실화, 신중년 고용지원금 신설 - (과제 6) 중소기업 상생고용 활성화 * 세대상생고용장려금, 폐업 자영업자 채용장려금, 외국인 대체인력 채용장려금 신설 ㅇ (방향 3) 중소기업 혁신 촉진 및 전환 체계 구축 - (과제 7) ‘중소기업 통합혁신세액공제’ 신설 - (과제 8) AI 전환을 통한 중소기업 R&D 고도화 * AI 전환 R&D 바우처 지원, 연구소 AI 실증 및 성능검증 테스트베드 제공, AI 도입 우수사례 발굴・확산 - (과제 9) 중소기업의 원활한 승계 및 사업화 연계 강화 * ‘중소기업 기업승계 특별법’ 제정, 인구구조 변화 대응형 중소기업 R&D, 중장년 기술창업 촉진 및 R&D 전문성 순환체계 구축 ㅇ (방향 4) 지역 중소기업의 성장 및 인력유입 촉진 - (과제 10) 혁신형 스타트업을 지역의 성장엔진으로 육성 * 통합형 스타트업 파크 조성 확대, 벤처창업 투자의 비수도권 지원 강화 - (과제 11) 지역 중소기업으로의 인력유입 촉진 * 지역 연계형 취업 지원체계 고도화, 지역 중소기업에 대한 복지시설 바우처 지원, 외국인 유학생의 지역 중소기업 취업 연계 강화 - (과제 12) ‘중소기업 특별지원지역’ 제도의 실효성 제고 ㅇ (방향 5) 디지털 및 인공지능 전환 대응 - (과제 13) AI 기반의 중소기업 디지털 전환 촉진 체계 구축 * AI 기반 전환 진단・로드맵 툴 개발, 디지털 기술 공급 전문기업 지정 및 AI 수요-공급 연계 강화, 직무 맞춤형 AI 리스킬링 프로그램 및 인증제 도입 - (과제 14) 중소기업 중심의 AI 실증・확산 생태계 조성 * AI-Lab 인증제 및 거점기관 지정・운영, 산업・지역 기반 AI 상생 네트워크 구축 - (과제 15) 중소기업의 AI 윤리・보안 대응역량 강화 * 고영향 AI 기준에 따른 업종별 가이드라인 마련, AI 보안위험 진단 및 대응 패키지 지원, AI 윤리교육 및 인증제 도입 |

|||

| 같은 저자의 최근자료 |

|

||