세부내용

| 제 목 | 일본 경제산업성, 「2022년판 통상백서」 발표 | ||

|---|---|---|---|

| 번역제목 | 通商白書2022 ~地政学的不確実性のもたらす経済リスクと世界経済の動向 | ||

| 저 자 | 経済産業省 | 발행기관 | 経済産業省 |

| 원문면수 | 459 | 주 제 |

기타 > 기타 |

| 원문파일 | |||

|

[개요]

□ 일본 경제산업성은 「2022년판 통상백서*」를 발표하고, 우크라이나 사태가 국제 경제질서의 역사적 전환점이 될 가능성이 있다고 분석 * 국제 경제 동향이나 통상에 영향을 미치는 여러 국가의 정책 분석을 통해 통상정책 수립에 기여하는 동시에 통상정책 방향을 제시하는 보고서로 이번이 74회째 발행 o 동 백서는 러시아의 우크라이나 침공이 식량·에너지 등의 공급 제약·가격 폭등, 무역·금융 등 세계경제에 미치는 영향을 제시 o 또한 세계적으로 불확실성이 높아지는 가운데 △디지털 변혁 △지정학적 리스크 증대 △공통가치 중시 △정부의 산업정책 전환 등 4대 트렌드에 대응하는 것이 중요하다고 강조

[주요 내용]

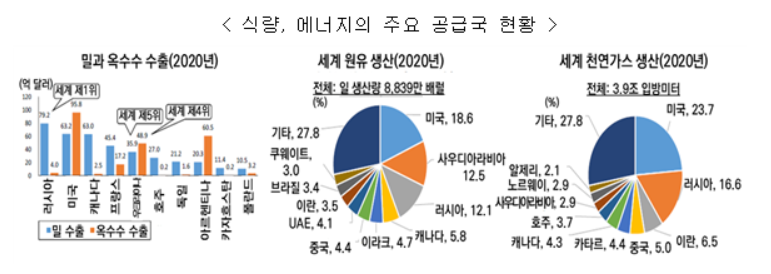

□ 러시아의 우크라이나 침공은 국제질서의 근간을 흔드는 행위로 식량, 에너지 등 분야를 포함해 세계 경제에 큰 영향 o (선진국) 에너지 분야를 포함해 전례 없는 대규모 경제제재를 신속히 도입·실시해 러시아와의 경제·정치 관계를 재검토 - 이를 계기로 냉전 이후 어느 때보다 경제적 분단에 대한 우려가 증가 - 자국 중심주의와 경제안보 중시로 다극화가 진행되는 국제경제의 구조변화가 가속화돼 국제경제 질서의 역사적 전환점이 될 가능성 고조 o (신흥국·개발도상국) 많은 국가가 경제제재 등 행동을 자제하고 러시아와의 경제·정치관계에 있어서 러시아를 배려한 중립적인 자세를 취하는 상황 o 러시아와 우크라이나는 세계 경제에서 차지하는 경제규모는 크지 않지만, 식량·에너지 등의 주요 공급국으로 무역의존도에 따라 국가별 영향도 상이

- 우크라이나 사태의 단기적인 수습을 기대하기 어려운 가운데 식량·에너지 등 국제 상품 가격이 급등하고 있으며, 특히 수입 의존도가 높은 국가들의 국민 생활에 미치는 영향도 커 우려가 증대

□ 이 밖에 △세계적 공급 제약 고조 △선진국 금융정책 정상화에 따른 신흥국 경제 악화 △세계 정부·민간 채무 급증도 세계 경제에 큰 영향 o (공급 제약) 코로나19로 세계 경제의 불균형적 회복과 급격한 재정조치에 따른 수급 균형 왜곡에 더해 중국의 봉쇄와 러시아의 우크라이나 침공 여파로 심각한 공급망 혼란이 발생 - 해상수송에서의 컨테이너 수급 압박, 육상수송에서의 노동자 부족, 항공수송에서의 연료비 상승 등으로 물류비가 급등 - 유가는 글로벌 경제 회복에 따른 수요 회복 기대와 우크라이나 사태로 인한 공급 감소 우려로 급등 o (신흥국 경제 악화) 신흥국과 선진국의 금리 차가 축소되면 상대적으로 금리가 상승한 선진국으로의 자금 이동이 촉진되고 신흥국의 통화가치 하락 우려 - 신흥국 통화 약세는 신흥국이 발행한 외화표시 채무의 상환 부담 증가와 수입가격 상승을 통한 인플레이션 가속으로 이어져 신흥국 경제에 악영향 o (채무 급증) 정부채무는 코로나19로 인한 대규모 경제대책 등 정책 요인으로 현저히 증가하고 있으며 기업·가계 채무도 코로나19 대응 등으로 증가 - 향후 각국 중앙은행의 금융정책 정상화가 인플레이션 억제를 위해 급속 진행되면 채무 부담이 증대될 가능성이 있어 인플레이션·금리 동향 주시 필요

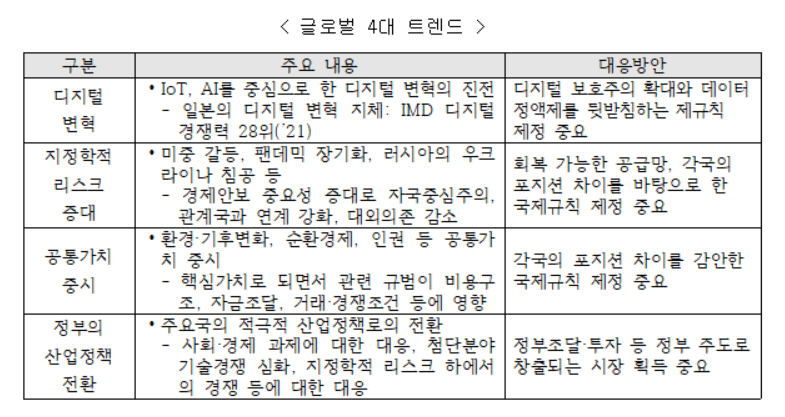

□ 위와 같은 세계 경제의 불확실성이 고조되는 가운데 △디지털 변혁 △지정학적 리스크 증대 △공통가치 중시 △정부의 산업정책 전환 등 4대 글로벌 트렌드에 대한 대응이 중요하다고 분석

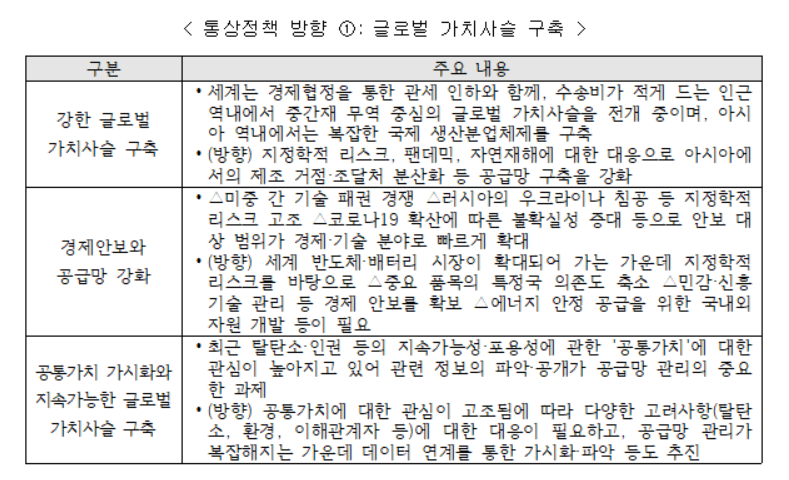

□ 일본은 이러한 기술·지정학적·가치관·경제구조 변화에 대응한 통상정책 방향을 제시해 현안 과제를 해결하고 새로운 기회를 포착하는 것이 중요 o (통상정책 방향 ①) ‘공통가치를 반영한 회복력 강한 글로벌 가치사슬 구축’을 통해 △강한 글로벌 가치사슬 구축 △경제안전보장과 공급망 강화 △공통가치 가시화와 지속가능한 글로벌 가치사슬 구축 등을 추진

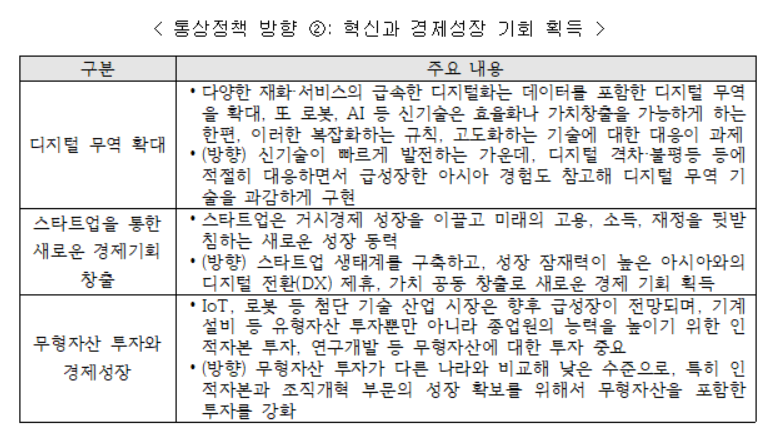

o (통상정책 방향 ②) ‘혁신으로 변화하는 세계 무역 구조와 경제성장의 길목에서 혁신과 경제성장 기회 획득’을 통해 △디지털 무역 확대 △스타트업을 통한 새로운 경제기회 창출 △무형자산 투자 강화와 경제성장 등을 추진

|

|||

| 같은저자의 최근자료 | |||