기타

세부내용

| 제 목 | 2022년 제조백서 – 일본의 제조기반 기술 현황 및 과제 | ||

|---|---|---|---|

| 번역제목 | 2022年版 ものづくり白書∼ものづくり基盤技術の現状と課題 | ||

| 저 자 | 経済産業省 | 발행기관 | 経済産業省 |

| 원문면수 | 274 | 주 제 |

기술/정보화 > 기타 |

| 원문파일 | |||

|

[개요]

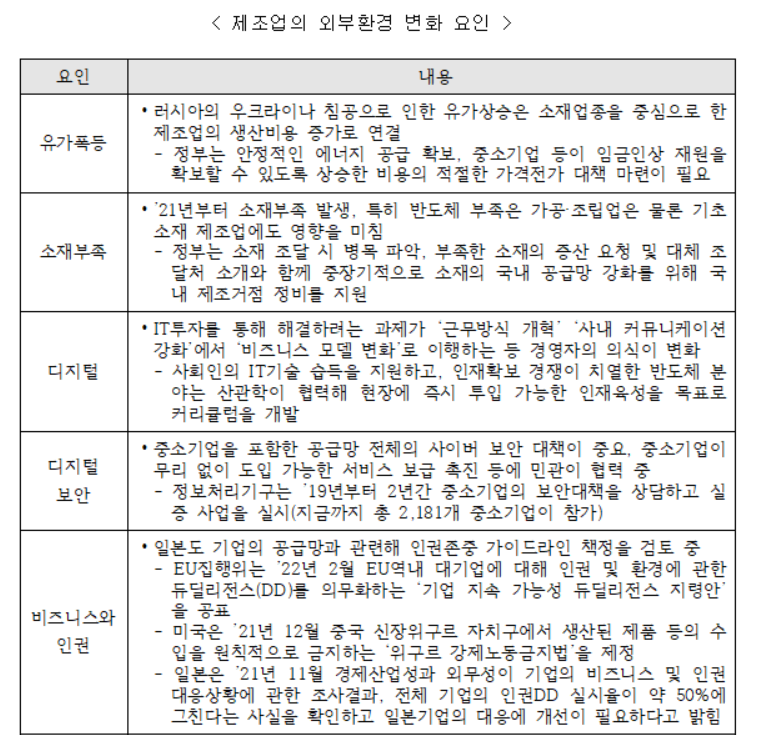

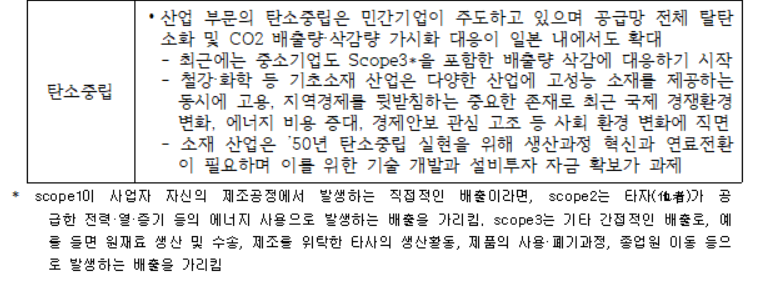

□ 일본 정부는 통계와 각종 조사를 활용해 일본 제조업 동향을 분석하고 제조기술 진흥을 위해 강구한 시책을 정리한 ‘제조백서’를 공개하고 있음 o 백서는 경영자가 경계해야 할 리스크로 유가상승, 취약한 공급망, 탄소중립 대응 등 급변하고 있는 제조업의 외부환경을 지적

[주요 내용]

□ 일본의 제조업 업황은 ’20년 하반기부터 ’21년까지는 대기업을 중심으로 회복기조에 있었지만 ’22년 들어 대기업과 중소기업 모두 감소세로 전환 o 제조업의 영업이익은 코로나19 영향으로 감소경향을 보였지만 ’21년도는 약 50%가 회복세로 돌아섰고, 향후 3년간 영업이익도 약 50%는 증가할 것으로 전망 o 광공업 생산은 ’20년 5월에 바닥을 친 후 회복 기조를 보였지만 ’21년 후반기에는 세계적인 반도체 부족 등의 영향을 받으면서 악화 o 일본기업의 영업이익률(’17년∼’20년 평균치)과 기업행동* 관계를 보면, 영업이익률이 높은 기업들은 적극적으로 유·무형 설비투자 및 연구개발 투자를 실시하고 있으며 낮은 기업들은 설비투자는 적고 차입금 증가율이 높았음 - 일본과 미국, EU의 제조업을 비교하면 영업이익률은 미국과 EU가 높은 수준에 있으며 무형고정자산 및 연구개발 투자도 미국과 EU가 적극적 * 자본주의 체제 혹은 시장경제에서 직접적·간접적 생산의 주체로 기업이 하는 활동

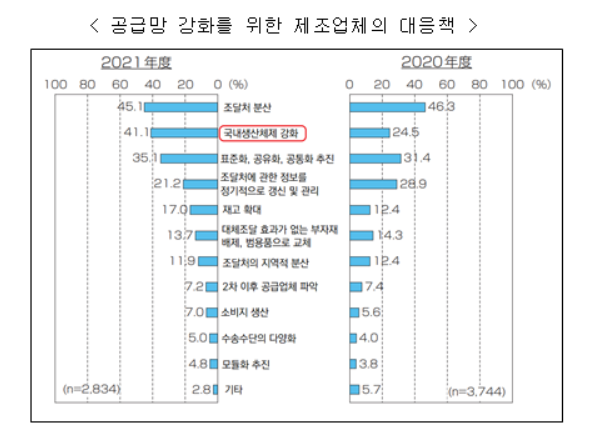

□ 다양한 사회정세 변화의 영향이 공급망 전체로 확산되는 가운데 일본 기업 입장에서는 공급망 강화가 중요해지고 있음 o ’21년 공급망 강화를 위한 사업자의 향후 대응책을 조사한 결과, 약 50%의 기업이 ‘조달처 분산’을 언급했으며 ‘국내생산체제 강화’ ‘표준화, 공유화, 공통화 추진’이라고 답한 비율이 많았음 o 이를 ’20년 실시된 동일한 조사결과와 비교하면 ‘국내생산체제 강화’가 약 20%에서 약 40%로 증가 - 이는 세계적인 반도체 부족 등으로 생산 활동이 영향을 받고 있는 가운데 국내 공급망 강화에 보다 많은 경영자원을 투입하려는 사업자가 증가하고 있음을 시사 o 기업 규모별로 비교하면 중소기업과 대기업 모두 ‘조달처 분산’이 가장 많았으며 ‘국내생산체제 강화’ ‘표준화, 공유화, 공통화 추진’ ‘조달처 관련 정보의 정기적인 갱신·유지’ 비율 순

□ 본 백서는 급변하는 제조업의 외부환경 즉 코로나19 확대, 원재료 가격 폭등, 공급망 리스크로 인한 반도체·소재 부족, 탄소중립 대응, DX(Digital Transformation, 디지털 전환) 가속화 등이 사업에 영향을 미치고 있다고 지적

□ 일본의 제조업 취업자 수는 약 20년간 157만 명 감소했으며 전체 산업에서 제조업 취업자 수가 차지하는 비율도 약 20년간 3.4%p 하락 o 인재육성과 관련한 조사에서 ‘지도할 인재가 부족하다’고 응답한 사업소가 60%를 넘었으며, 기능계승을 위해 ‘퇴직자를 고용연장, 촉탁을 통한 재고용 방식으로 지도자로 활용하고 있다’고 응답한 기업도 약 60%를 차지 o 디지털 기술 활용과 관련해서는 제조기업의 67.2%가 ‘활용하고 있다’고 답했으며 이 가운데 50% 이상은 ‘생산성 향상’ 효과를 내고 있다고 응답 - 디지털 기술 활용을 위한 인재확보 노력으로는 ‘자사 인재를 대상으로 디지털 기술에 관련된 연수·교육훈련을 실시한다’는 기업이 약 50%를 차지

□ 제조업의 최근 설비투자 가운데 향후 3년간 연구개발 투자와 IT투자 전망에 관한 조사를 보면, 두 가지 모두 ‘증가’ ‘다소 증가’ 비율이 증가 o 기업의 자본금 규모가 클수록 연구개발 투자에 대해 ‘증가’ ‘다소 증가’라고 답한 비율이 높은 경향을 보였음 - 연구개발 투자의 목적으로는 ‘신제품·서비스 제공’이 가장 많았고 IT투자의 목적은 ‘업무 효율화 및 비용 절감’ ‘DX관련(공장의 IoT화 등)’ 순 - 향후 투자계획을 축소한 요인으로는 연구개발, IT투자 모두 ‘사업환경 등 전망이 불투명하기 때문에’가 가장 큰 비중을 차지 |

|||

| 같은저자의 최근자료 | |||